COCINA, CULTURA Y GAZPACHUELO

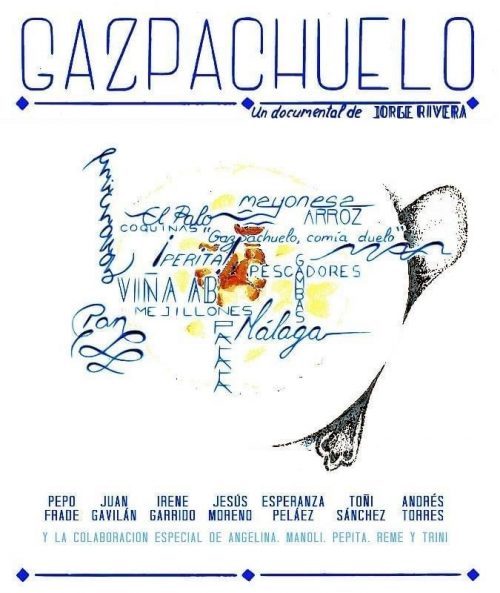

Cuando Jorge Rivera me pidió que colaborara en un documental que estaba preparando sobre el gazpachuelo malagueño, tuve que pensar si realmente tenía algo que decir que fuera relevante sobre el tema. Mis conocimientos gastronómicos se reducen a haber cocinado durante algunos años por obligación, pero, sobre todo, por el buen gusto que me ha concedido la naturaleza para disfrutar de la buena cocina.

La posible resistencia que tenía para intervenir en el documental la vencieron el entusiasmo de Jorge al proponérmelo y el hecho de pensar que podía aportar algo diferente con las preguntas que me planteaba, porque algunas de esas cuestiones estaban destinadas a alguien que se moviera en el campo de la antropología y que, como yo, hubiera dedicado muchas horas al estudio de la cultura como necesidad creativa y al proceso de formación de las identidades.

Lo que me pedía el director del documental era exponer la relación que se establecía entre la cocina y la sociedad, es decir, la función que cumple la cocina con la cultura; además, me preguntaba si el gazpachuelo representaba a Málaga y cómo sería la evolución de esta sopa en el futuro. Desde el principio, pensé en la posibilidad de centrar mi intervención en la relación de la cocina con la cultura y en la posible función identitaria que tiene la cocina con un pueblo. Al fin y al cabo, mi propuesta consistía en responder a lo que me pedía y abrir así un camino que le ofreciera alguna idea diferente a las aportaciones de los especialistas en gastronomía. Tenía que intentarlo. Ya había colaborado antes con este director y el recuerdo que tenía era muy bueno, porque de la participación en el documental titulado Imborrable, que trataba sobre la casa encantada que hay a la salida de Málaga en dirección a Campanillas y en el que se me pedía que hablara sobre las raíces del miedo a lo desconocido, saqué la idea de un libro estrechamente relacionado con la interpretación de esta cuestión y con las fuentes de la imaginación.

Cocina y cultura

Hablar de la relación entre la cocina y la sociedad supone plantear la cocina como uno de los pilares fundamentales de la cultura. El arte de cocinar y el modo de alimentarse van íntimamente unidos a la cultura, a la creación y a las fuentes de la imaginación, de la misma forma que el modo de pensar, de elaborar los mitos, las religiones o el arte. Tengo la certeza de que en la cocina se gestaron algunas de las primeras manifestaciones de un arte primario y pleno, de que la cocina forma parte del sistema cultural desde su origen y como una necesidad creativa, pero que, al mismo tiempo, está prendida entre las creencias y los tabúes que proceden de la sociedad y de la cultura a la que pertenece.

El recipiente necesario para hervir la sopa, un perol o un caldero, la cacerola o la olla, forman parte del acervo cultural de un pueblo de la misma manera que los instrumentos necesarios para crear las obras de arte. Los elementos se combinan como se combinan las palabras del escritor para conseguir funciones simbólicas y la tarea de un arte consolidado. Se cruzan y enlazan la sociedad y la cocina; establecen una relación estrecha e íntima con los recipientes y con el dominio del fuego, acogiéndose a las categorías de lo hervido y lo cocido. Nunca se le podría llamar a la cocina un arte efímero, no se agota en el plano sucesivo de cocinar y consumir de forma rápida los alimentos, porque se repite de una forma continua y establece así la continuidad necesaria del arte de cocinar.

La mitología, las leyendas y el folclore dan fe del caldero de la inmortalidad. El perol, el caldero y lo cocido quedan recogido en el folklore unidos al valor de la armonía y el orden de la totalidad. Evidentemente, responden a las condiciones de la cocina como la fuente de un símbolo de la armonía entre un ámbito geográfico, un paisaje, un pueblo, unas circunstancias, la creatividad culinaria, la elaboración de los ingredientes y la unidad armónica de las partes en el plato cocinado. De esta forma, se puede interpretar el gazpachuelo como la armonía de una serie de elementos esenciales, el uso del pan duro, del huevo del corral, de la patata y del aceite, a lo que se le podía añadir las raspas del pescado o cualquier otro elemento, arroz, pescado, mariscos, albóndigas elaboradas a base de pan, ajo, perejil y huevos; y además se puede conseguir otras variantes, añadiendo a los elementos esenciales, vino Viña AB, cebolla, pimiento, coliflor y un etcétera tan largo como se quiera o como se pueda.

El arte de la cocina se llegó a establecer en la historia de la humanidad como una forma más de sabiduría, como un sistema espontáneo y abierto de saber, como una totalidad inacabada del conocimiento popular, aunque por estar encerrado en el seno del hogar hubiera pasado durante mucho tiempo desapercibido. Cada vez que se inicia la elaboración de una sopa se despliega un amplio proceso de supuestos y principios, un caudal incontenido de información y un acto irrepetible de creatividad en el que se basará la repetición creativa del cocinar. Hay que suponer una gran cantidad de conocimiento sobre las cualidades alimenticias de los productos, sobre el proceso de elaboración de cada uno de los ingredientes y el producto real del cocido, en este caso de una sopa de huevo de una gran tradición culinaria; pero, además, se ha de repetir la cadena necesaria de acciones, los movimientos precisos y las decisiones acertadas que introducirán la novedad en cada momento.

Cocinar es un arte semejante y cercano a la capacidad de hablar, a la formulación de los hábitos y las costumbres, a la elaboración de un poema o a la tarea afanosa de la pintura. En el ambiente de los fogones el cocinero se mueve en el juego necesario de la creatividad, en el derroche de la imaginación, de los juegos afirmativos y placenteros. No es raro que las fiestas vayan unidas a la alegría del banquete. Y no es raro tampoco que los ritos religiosos se cumplan con ofrendas y con la necesidad del comer. No es una casualidad, solo lo apunto, que en los ritos y en los ceremoniales de muchas religiones las ofrendas y la comida hubieran entrado en la esfera privilegiada de lo sagrado.

Cuando se habla de la sencillez del gazpachuelo, se entiende que se habla de la sencillez del producto una vez creado, y no del proceso complejo de la creación de la sopa, de los ensayos y los errores necesarios para crear el plato, de las pruebas que se habrían sucedido con cada uno de sus ingredientes y de la necesidad de alcanzar la armonía de los elementos esenciales. En la cocina popular de nuestros antepasados no existían las recetas de internet ni los programas de televisión. La única forma de cocinar que existía era el encadenamiento de los actos actuales de la cocina con la tradición más inmediata que se transmitía de generación a generación en el entorno estrecho e íntimo de las familias. Pero la tradición había que crearla en la necesidad de componer y recomponer. Responde a un arte que se crea y se recrea sin necesidad de recetas, sin necesidad de medir las cantidades. La clave está en la intuición y en la mirada. “Lo que tú veas”, “eso se ve”, le he escuchado decir muchas veces a mi madre.

Y en el transcurrir del tiempo, en los meandros sinuosos de la intrahistoria, se podían suceder algunas variantes de cada plato, de cada guiso y de cada sopa. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad inmensa de variantes del cocido a lo largo y ancho de las tierras de España y del resto del planeta. Las variaciones se producen en la mayoría de los casos en el seno humilde del hogar y de la misma familia. De unas zonas a otras cabe la posibilidad de que cambie el cocido, la sopa y el gazpachuelo, como se producen las variaciones lingüísticas y cambian las lenguas entre dos zonas limítrofes, aunque se mantenga una base común.

En algún lugar he leído que el gazpachuelo se definía como la unión necesaria de las grasas y las proteínas en una emulsión que puede establecer la frontera con una crema deliciosa y que se ha constituido como el fundamento de un plato exquisito. Y con la simplicidad de su armonía puede circular por derecho propio entre otras sopas estrella como la bouillabaise provenzal y sus similares españolas, la caldeirada gallega o el suquet catalán y valenciano.

El origen del gazpachuelo y el problema de la identidad

La experiencia me aconseja no esperar que exista un origen absoluto del gazpachuelo, sino en plantear la posibilidad de varios orígenes, en la posible repetición en distintas zonas y de distintas formas. El carácter popular obliga a que se pierda en el anonimato y que se diversifique tanto en el litoral marinero como en las comarcas del interior de Málaga y que, según mis informaciones, se pueda encontrar en distintos puntos del Mediterráneo. Cocina humilde. Y aun siendo humilde y sencilla, nos da muestras claras de un complejo proceso de elaboración. La sencillez, la pobreza y la humildad del gazpachuelo, que provienen del pan asentado, de la patata, del huevo y del aceite, quizás sean la base de la bondad y la riqueza de la sopa. No sé si alguien podría ofrecernos una definición mejor que la que nos proporciona Fernando Rueda: “Gazpacho caliente, y especialmente de invierno, reciclado de sobras y por ello humilde, sabio, agradecido”. La sencillez, la pobreza y la humildad de la cocina popular han conseguido la creación de una joya culinaria de la gastronomía malagueña.

El origen de los platos más exquisitos puede surgir de la necesidad y de la penuria en el entorno de la cocina popular. Al hombre lo espolea la imaginación. Al guisar consumamos una parte de nuestra historia, de nuestra cultura y consolidamos una parte importante de nuestra identidad. Somos lo que cocinamos; somos una parte de nuestra cocina, exactamente igual que somos parte de nuestro lenguaje y parte de nuestro patrimonio artístico.

La cocina va íntimamente unida a una zona geográfica. Cualquier plato se encuentra en estrecha relación con un rincón de la geografía, lo cual no quiere decir que sea exclusivo de esa zona ni de ese terruño. Cocina de cercanía, estrictamente localizada, frente a las exigencias deslocalizadas de la globalización. El origen puede ir unido al gallinero donde se recogen los huevos, al aceite que se elabora en el molino y al pan que se amasa con la harina y la masa madre y que se cuece en el horno de leña. Lo que nos interesa no es el origen absoluto ni la definición nominal, sino el carácter dinámico que genera la repetición y el desarrollo de la sopa.

Aunque no quedara claro cuál es el origen del gazpachuelo, hay que relacionarlo siempre con una de las variedades del gazpacho, una sopa caliente que deriva del gazpacho, como queda constancia en la raíz que comparte. Aunque el origen sea incierto, se ha terminado identificando con las cocinas populares del litoral de la ciudad y de la provincia, e incluso, a pesar de todo, representa de alguna forma a Málaga. Al fin y al cabo, los sabores de la infancia configuran la memoria privilegiada de las personas con los colores vivos de las emociones.

Sea como sea, se ha convertido en una joya culinaria, una obra de arte de la gastronomía que se enmarca entre las múltiples sopas en que se usa el huevo en el marco de la cocina mediterránea. Es una sopa que por su sentido guarda alguna relación con la bourride provenzal que, al parecer, podía tener un origen fenicio. Lo mismo que la bouillabaisse que, siendo diferente, también se puede relacionar con la cultura de los griegos, romanos o fenicios.

Lejos de un cierto misticismo populista de cierto tipo de malagueño, y aun reconociendo que el gazpachuelo representa en una cierta medida a Málaga, que podría reunir algunas cualidades como para representar el espíritu de la ciudad, e incluso que convertirse en un símbolo gastronómico privilegiado, parece difícil que se pudiera encontrar una relación estrecha e isomórfica entre ambos.

Aunque tuviera un claro valor identitario, que posiblemente lo tenga, también habría de recoger el sentido de la variedad, de la representación de otras comarcas de la provincia, de los pueblos vecinos y de una diferenciación progresiva. No sé hasta qué punto es posible que adquiriera el valor de símbolo, pero, aunque no tuviera un claro valor simbólico, podría representar una parte importante de lo malagueño y podría representar a Málaga como una parte más de su patrimonio cultural.

Solo se podría identificar a Málaga con el gazpachuelo, igual que se podría identificar con otros platos más como el pescaíto frito o el ajoblanco y otros tal vez menos conocidos como la sopa de rape o la cazuela de fideos. En el proceso complejo en el que se forman las identidades, incluida la de la ciudad, se ha de contar con un fondo latente de posibilidades ocultas, que se abre de distintas formas y en varios niveles. Por eso se puede hablar de virtualidad. Una ciudad cosmopolita y abierta necesita contar con todos los niveles distintos de elementos con los que identificarse, locales y globales, de la tradición y del futuro, del pasado y de los tiempos venideros.

Tal vez sea necesario reconocer que no existe una esencia de Málaga, igual que no existe la esencia del gazpachuelo. Tanto la ciudad como la sopa no existen más que en una especie de puro devenir. La realidad está cambiando de forma continua. Cambia la ciudad, cambia la cocina, cambia el gazpachuelo y cambian los símbolos de la identidad. Es más, Málaga en los últimos años ha perdido parte de su esencia para convertirse en una ciudad globalizada y deslocalizada, aunque en ese proceso se ha fortalecido la necesidad de guardar lo genuino y esencial de la gastronomía y la cultura local, aunque en ese mismo proceso la ciudad haya necesitado reconocer su propia identidad en el marco amplio de las ciudades turísticas y globalizadas.

Entre todos los elementos posibles, el Monte de Gibralfaro, la Farola, la Plaza de La Merced con su símbolo de la lucha por la libertad, los boquerones y otros platos de la cocina, el gazpachuelo puede convertirse en uno de los elementos virtuales de la identidad de Málaga. La esencia de la ciudad no es solo un valor intangible, sino que depende de su legado histórico que en un espacio muy restringido de su centro está representado por el Teatro Romano, por la Alcazaba, por los restos fenicios y por el obelisco que recuerda a Torrijos; depende también de encontrarse en un entorno geográfico privilegiado, de la belleza de la bahía, de la sustancialidad de la cocina, de la luz y la alegría y de todos aquellos elementos que podrían alcanzar un cierto valor simbólico y tendrían la posibilidad de unirse como lo propio de la ciudad y que, de esta forma, tendrían la oportunidad de identificarse con Málaga. Esto quiere decir que, desde el punto de vista teórico, el gazpachuelo ha de ser considerado en un fondo latente de posibilidades ocultas que se abren de una manera opcional, de distintas formas y en distintos niveles como elementos susceptibles para reconocer la identidad de lo malagueño y en la cantidad inmensa de posibilidades que genera la ciudad. Lo global se asoma a la esfera local y castiza; pero, al mismo tiempo la esfera estrecha de la tradición malagueña aspira a convertirse en un producto de valor internacional.

La evolución del gazpachuelo

Es difícil que permanezca siempre igual porque no ha existido nunca una esencia permanente del gazpachuelo y no ha permanecido hasta ahora de una forma estable, sino en permanente evolución. La cocina, como la vida, tiene una realidad fluida, se va adaptando a cada uno de los territorios en los que se establece. No es lo mismo el gazpachuelo de la costa que el del interior; no ha de ser igual el de las playas de El Palo, suponiendo que fuera originario de esa zona, que el del Valle del Guadalhorce o el de la Serranía de Ronda.

La evolución de la sopa forma parte de sí misma. Más que la sencillez lo que caracteriza al gazpachuelo, como al cocido, es su carácter abierto, el no establecer unos límites muy claros y estrictos. A lo largo de los años se han producido tantas innovaciones en el proceso de su elaboración que se podría afirmar que su esencia es no tener esencia, que su esencia consiste en su propio proceso de evolución, en las posibilidades que abre continuamente, en la posibilidad de que cambie y se desarrolle de formas diferentes. A partir del huevo, el aceite y la patata se ha generado el árbol frondoso de más de cien variantes posibles.

La tradición que ha creado la gramática de la cocina es la misma que ha seguido funcionando en la gramática esencial de la elaboración del gazpachuelo, la que puede establecer los principios que orienten las posibilidades de los cambios y la eficacia de la armonía de los nuevos elementos.

Marcel Proust decía que las mujeres humildes, y no las damas de la alta sociedad, se convertían con cierta regularidad en el modelo de elegancia para las grandes modistas de la época en París. En el mismo sentido, podemos comprobar el desplazamiento que se ha producido con el gazpachuelo, desde la cocina popular y tradicional en general hasta los fogones de la alta cocina, de los cocineros de vanguardia o cocineros de autor. Posiblemente la inspiración y la creatividad les obliga a volver la mirada y observar la cocina popular, que se ha convertido en una de las raíces fundamentales de la cocina de vanguardia. El movimiento es el de la innovación en la repetición, la expansión en el regreso a la retaguardia. La cocina, al evolucionar, se recompone. La tradición le ha de servir al arte de la cocina más novedosa como un punto de referencia y orientación para no quedar a la deriva.

Uno de los riesgos que corren los cocineros de vanguardia, que quieren dejar su huella personalísima en el plato que reforman consiste en que lleguen a desnaturalizarlo, que lleguen, como a alguno le ha ocurrido, a abandonar en el gazpachuelo elementos fundamentales como el huevo y la mahonesa pretendiendo que fuera la misma sopa originaria. Tal vez lo mejor que podrían hacer los cocineros de vanguardia sería convertirse en activistas de la retaguardia, no perder de vista la tradición, conservarla, cuidarla y mejorarla, manteniéndola como el foco de su orientación.